作者介绍:白晓军,中国化学工程集团公司赛鼎工程有限公司技术总监,正高级工程师,注册城乡规划师、注册安全评价师。中国化学工程集团有限公司集团级工程技术专家、杰出勘查设计师;发表论文《大型现代煤化工园区总体规划编制要略》、《不同浓度硝酸水溶液的氧化性和火灾危险性分类研究》、《硝酸装置布置优化及工艺单元火灾危险性分类研究》;参编《煤化工工程设计防火规范》、《光气及光气化产品生产安全规范》、《酸碱罐区设计规范》、《石油化工总图运输术语》、《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》;参与审查《化工企业总图运输设计规范》、《石油化工工厂布置设计规范》、《石油化工铁路设计规范》、《石油化工厂内道路设计规范》、《石油化工企业绿化设计规范》。

文字整理者序言:

本报告是白晓军先生对于“火灾危险性分类”的详尽研究,通过回溯历史、发现问题,修正理论、实践探索。与时俱进、同国际接轨。告别老黄历,创建新体系。

在笔者的工作实践中,发现该类问题很常见(比如,经常有人问,XX物质的火灾危险性是哪类?使用或储存了该物质的厂房和仓库的火灾危险性是哪类?)。由于习惯了从规范里找答案,一旦没找到,该类问题对很多从业者,属于完全不知道如何着手进行分析的难题。

“火灾危险性分类”是消防中的基础概念,是进行火灾危险性定性的主要依据。本报告很好的提供了对于“火灾危险性分类”问题的分析、研究、实践、定性的完整方法和闭环路径。推荐遇到该类问题就束手无策的同行,认真学习、体会、研究、实践,形成自己对该类问题的清晰认知,并掌握解题的钥匙。从而在实际工作中,能够准确地判断建筑物的火灾危险性。为后续进行相应的防火设计、布置适合的消防设施,也避免过度设计,提供准确的判定依据。

课件+配文字

各位领导、各位嘉宾、各位同志,下午好。

我是中国化学赛鼎工程有限公司白晓军。今天我要汇报的课题是“《建规》火灾危险性分类创新研究和实践探索”。

为什么要做这个事?我们在实践中,发现好多现有物质的火灾危险性分类和《建规》的规定已经不太一致了。我们就调查了《建规》的火灾危险性分类的主要依据、体系和参考依据。我们发现现行《建规》的火灾危险性分类的体系和参考依据,主要还停留在74版和87版的《建规》基础上。但是,这些依据的主要基础,就是《危险货物运输规则》(今天我带来了这本书,书已经泛黄,刚才一不小心又撕了一点。已经很旧了,是65年发布的,71年进行了升版,最后还有87版。所以我们把它叫做老黄历了,这个书确实是很陈旧。

下面我们先回顾一下《建规》(火灾危险性)分类的历史和现状。火灾危险性分类是一项非常重要的基础工作。在座的都是专家和领导,我就不再重复多说了。我国的防火标准最初的第一版是直接拿来前苏联的《工業企業及居住區建築設计防火標准》(H102-54)。第二版是《工业企业和居住区建筑设计暂行防火标准》(H102-56)。到现在的《建筑防火设计规范》2014版(2018年修订),从2019年又开始修订,目前还在报批过程中。也就是经过70年,《建规》总共发布了10版。

其中前2版都是依据前苏联的H102-54标准来确定。

那么前苏联的标准呢,左边这个图上,就是前苏联的标准,都还是繁体字。右边这图上,是1956年中国第一次颁布的标准,主要内容和前苏联的标准完全一致。其中甲类的火灾危险性包括3条,乙类包括3条,丙类是2条。当时引进前苏联的标准,就是作为易燃液体(也包括可燃液体)的定义,还有易燃气体的(爆炸)下限也做了界定,易燃液体是以28℃来划分,甲类和乙类易燃气体的爆炸下限是以10%来划分。这个是一直到现在所有的规范里面一个基准点。

1974年发布了74版《建规》,1987年又进行了全面修订。

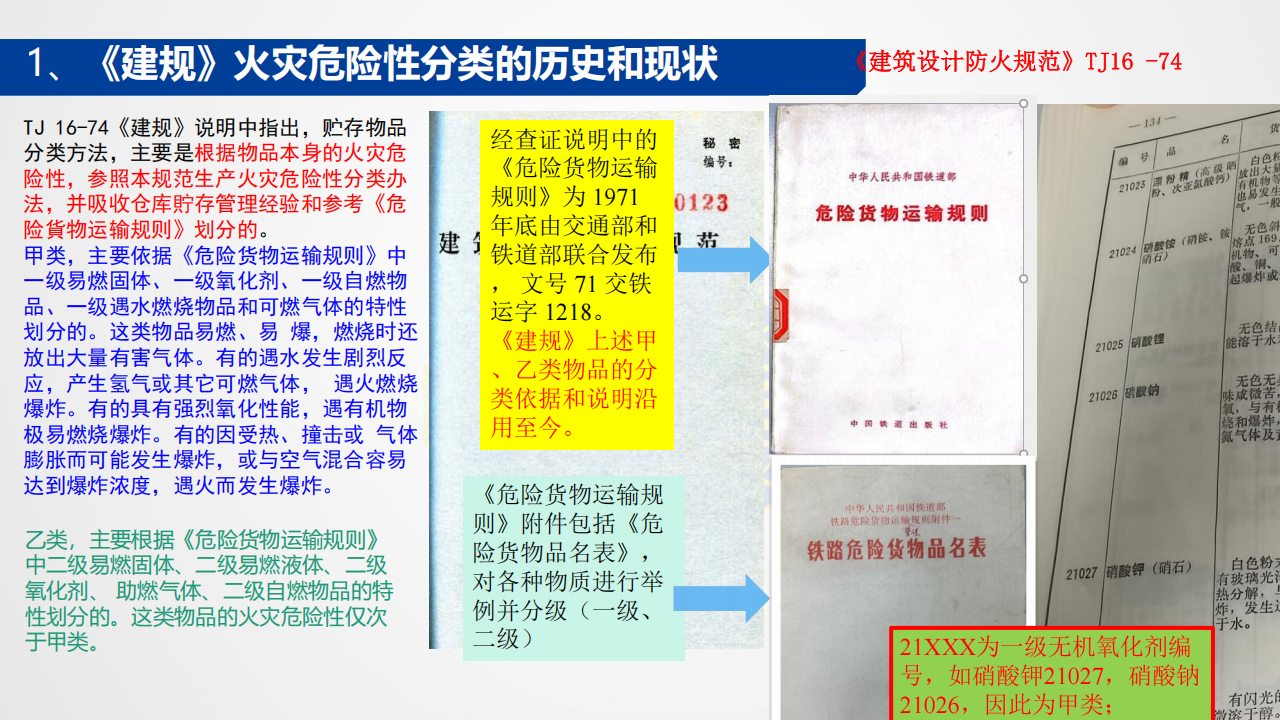

74版《建规》比1956年的标准,甲类的火灾危险性从3条增加为7条,乙类也增加为5条,实际上是6条,因为把助燃气体和氧化剂写在了一起。同时,在74版《建规》里面,新增了储存物品的火灾危险性分类,把储存物品单独分离出来。储存物品的分类,甲类的6条和乙类的6条,和现在的《建规》是一样的。

74版《建规》还专门在编制说明里讲了,现行《建规》的就火灾危险性分类的依据,主要是参考生产的火灾危险性分类,并吸收仓库储存管理经验和参考《危险货物运输规则》来进行划分。甲类主要是(根据)危险货物运输过程的一级易燃固体、一级氧化剂、一级自燃物质,以及遇水燃烧物品和可燃气体(的特性划分的)。乙类主要是根据《危险货物运输规则》中的二级易燃固体、二级易燃液体、二级氧化剂、助燃气体、二级自燃物品的特性划分的。这些物品的危险性仅次于甲类。

这本白色的书,是我国1971年发布的《危险货物运输规则》。同时跟它配套的,还有一个《危险货物品名表》,它是直接在报告里面印刷的,后续版本有单独拿出来的。表里面按照5位数编码,比如这个图上(编号为21027),第一个2就代表是氧化性物质。第二个1就是氧化性物质中的一级无机氧化剂。后面3个数(207)是它的自然序号。从这个表中,我们可以看出,硝酸钾、硝酸钠在当时的规定里面是一级氧化剂。那么按照《危险货物运输规则》的分级规定,一级氧化剂应该化为甲类。

87版《建规》相对74版《建规》,条目顺序做了调整,内容没有变化。但是87版《建规》为了和《石油库规》一致,把《建规》里面关于“易燃、可燃液体”的字样给去掉了,只提“闪点”(甲、乙、丙类液体),不谈这个是易燃或可燃。

同时,87版《建规》补充了储存物品的火灾危险性分类举例,一个是硝酸铵,一个是碳化铝。硝酸铵实际上是工业里面很重要的一种化工产品,既是肥料,又是炸药。硝酸铵的分类,实际上有很多争议的。今天我们会大概说一下这个问题。

和74版《建规》不同的是,87版《建规》在规范性附录的基础上,又增加了一个资料性附录,这个附录里面又做了一部分物质的补充举例。这些举例,在2006版《建规》又删除了,但是其他的规范没有删除。《建规》的新版正在报批。

下面讲一下《危险货物运输规则》以及《危险货物品名表》的演化历程。

1、铁路危规

铁路部门发布的,最早是1965年的小黄本(《铁路危险货物运输规则》)。第2次发布是1971年的(《危险货物运输规则》-71交铁运字1218号文),也是《建规》74版的依据。最后发布了(《铁路危险货物运输管理规则》-铁运(1995)104号)。

从1995年开始,《危险货物品名表》里面,引入了联合国的I、II、III级包装概念,就是用包装的类别来反映物质的危险程度。包装类别,I级是具有高度危险性的物质;II级是具有中等危险性的物质;III级是具有轻度危险性的物质。

铁路危规在2006年又重新进行了升版(铁运(2006)79号),这是具有划时代意义的一个版本,第一是完全采用联合国的包装分类。然后就是只是保留了铁路原来5位数的编号办法。但是在《铁路危险货物品名表》中的一级二级的分类,它只是个编号,已经没有实际意义。

公路危规,也是经历了大致一个类似的过程。1988年,发布了《汽车危险货物运输规则》(JT 3130-88)。1991年发布了《汽车运输危险货物品名表》,开始把包装类别也改成I、II、III级。2004年又修订了规则(JT 617-2004),没有发布单独的《汽车运输危险货物品名表》,而是引用随后发布的《危险货物品名表》GB12268-2005,也就是从2004年版开始到2005年,公路危规也进入了《危险货物品名表》的时代,单独的一个标准。但是随后公路部门在制定的标准里面,又单独制定了它的品名表,这个也是根据行业的需要。

3、《危险货物品名表》

改革开放以来,为了和联合国关于危险货物运输的建议书、规章、范本,包括实验和标准的这些标准接轨,我国先后制定了《危险货物分类和品名编号》GB6944(从86版到2005版),以及配套的《危险货物品名表》GB12268(90版、2012版、2025版)。

根据《危险货物分类和品名编号》的规定,把危险货物分为9类:第1类是爆炸物,第2类是气体,第3类是易燃液体,第4类易燃固体、易于自燃的物质,遇水放出易燃气体的物质,第5类是氧化性物质和有机过氧化物。第6类是毒性,第7类是放射性,第8类是腐蚀性,第9类是杂项(包括危害环境)。这9类物质里面只有前5类,和今天的课题有关系。火灾危险性,也是物理危险性的一种表现。

《危险货物品名表》90版,是第一次直接不再区分I、II级物质。2005版和公路危规一样公众引用了,直接把原来的5位数编码作为备注栏。然后从现在这个版本(2012版)开始,包括原来71版的(包括后来还有85年和87年修订过一次的《危险货运输规则》),关于I、II级物质的分类体系,就彻底退出了历史舞台。随后《危险货物品名表》还进行了2次升版,今年实施的是2025版,但是参考的是联合国的《危险货物运输规章范围》23版,目前联合国的24版已经发布了。

2006版《建规》的编制人,知道上述变化,但是时间紧张,也没有精力去做这个工作。只是把《建规》里面,原来在规范性附录里面的少量物品举例,调整到条文说明,并且删除了87版以来增加的(储存物品的火灾危险性)补充举例。

实际上,我国《化学品分类和标签规范》和联合国的《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)如出一辙,经历了西学东鉴的取经之路。为了和联合国的这些标准接轨,我国从90年代开始制定化学品的分类标准。

1992年首次制定了《常用危险化学品的分类及标志》GB13690-92。但是这个标准用的分类办法还是用的危险货物,就是刚才讲的总共9类。

2005年~2006年期间,我国发布了一系列的化学品分类、警示标签、警示性安全规范标准,总共包括27部。这些标准里边,化学品分类规范不再依据《危险货物的运输规则》《危险货物的运输的分类办法》,完全按照联合国GHS。因为GHS 2003年制定,首次从《危险货物运输规则》里面分离出来。2009年又做了修订,发布了《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009。

2013年,《化学品分类及标签规范》GB30000系列标准发布,代替了刚才说的这27部标准,扩大为31部,和联合国的GHS标准(第4修订版)技术内容是一致的。目前联合国的GHS最新修订版已经到了第10版。从GHS里面,我们把它叫做“取得了《金刚经》总共31部”第2~16部,还有第30部,涉及到物质的物理危险性,就是火灾危险性。

【应非注释】《金刚经》是大乘佛教的纲领性经书,通过佛陀向须菩提解惑,系统性的提出了“缘起性空”的核心教义。《西游记》中,唐三藏去西天拜佛求经,就是去佛陀处,取回大乘佛教的“经、律、论”三藏。白晓军先生借此隐喻我国从联合国GHS中,启发很大、获益良多,极大得提升了我国在“火灾危险性分类”上的科学性和严谨性。

三、现行防火规范火灾危险性分类存在的问题

下面讲一下,现行防火规范的火灾危险性分类存在的问题。刚才已经帮大家回顾过了。74版,包括87版的《建规》,都是依据《危险货物运输规则》里面的附件《危险货物品名表》,它的分类体系是I级和II级,I级对应的是甲类,II级对应的是乙类。这个分级体系,从2005到2006年开始,彻底是退出了历史舞台。所以,导致现行《建规》条文说明里面,依据《危规》的分析办法,已经脱节。

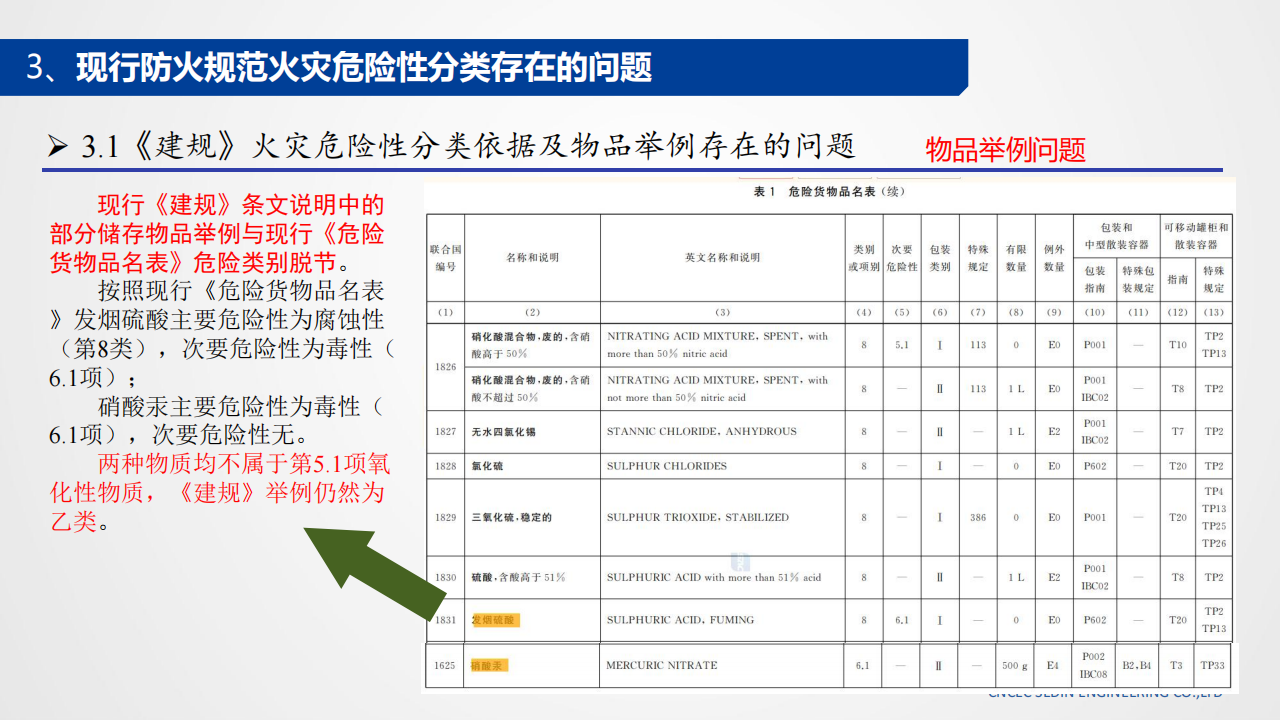

梳理一下现行《建规》版本里面的内容。前2列是《建规》的内容。第3列是我加进去,比如甲类对应的是什么物质。同时还有一些物质举例,比如在现行《建规》里面,硝酸铵是举例为强氧化剂,这是87版增加的。对乙类来讲,是I级氧化剂1类第3项。这里面有硝酸和硝酸汞,还有发烟硫酸这些。

根据新的《危险货物运输品名表》,发烟硫酸和硝酸汞,它的主要危险性,一个是腐蚀性,一个是毒性,都没有氧化性。在《危险货物规则》里面,分类办法叫5.1性,都没有这个物质。但是,《建规》还把它定义成乙类。

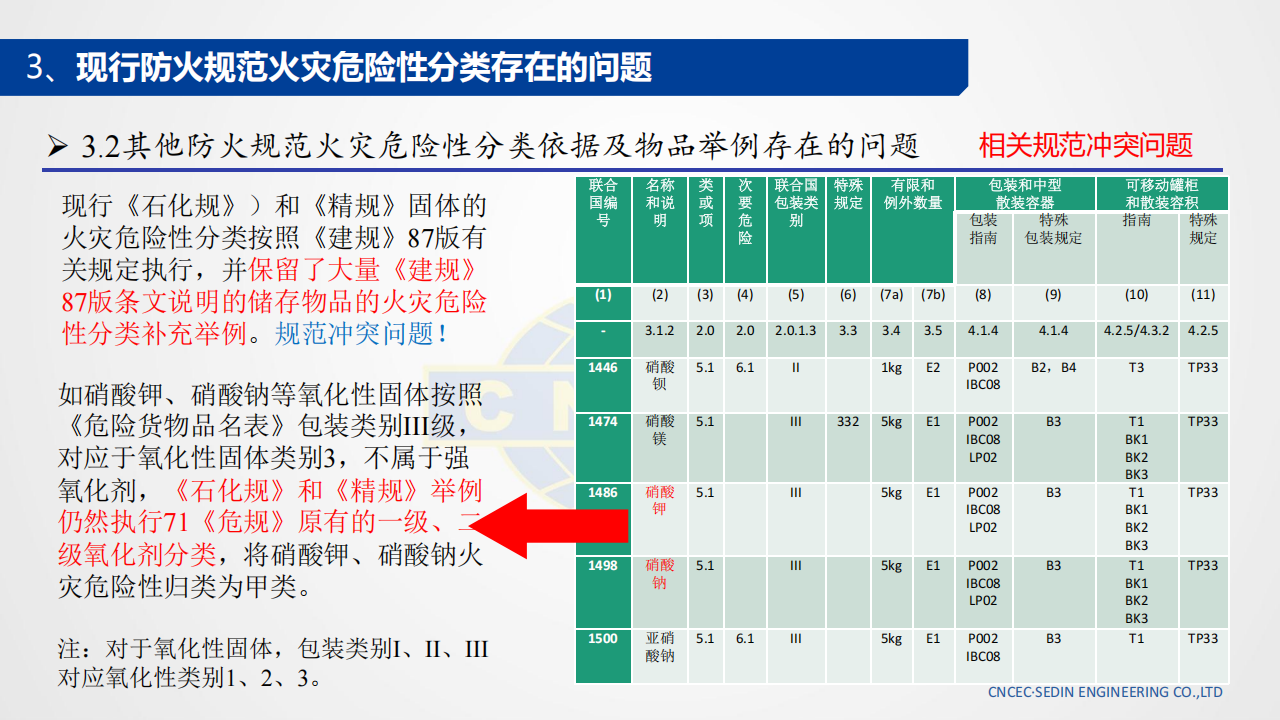

另外,就是由于《建规》(87版)里面,删除了补充举例。但是,《石化规》(最新版2018版)和《精细化工企业工程设计防火标准》(2020年发布的),仍然保留了《建规》里面原有87版的大量的物质补充举例。所以导致现在好多物质的火灾危险性分类执行起来,冲突比较大。比如,硝酸钾、硝酸钠,最早是从危险货物分级(I级II级)里面,是I级危险化学品,所以这个危险货物定成甲类。但是我们看新的《危险货物品名表》里面,硝酸钾的包装类别是III类。对于固体氧化剂来讲,包装类别和火灾危险性类别完全对应,III类是最低的。也就意味着,把危险类别最低的III类变成甲类,显然是有问题的。

四、火灾危险性分类体系创新研究

知道了上述困难和问题,下面看一下我们对新的火灾危险性分类体系的研究。

1、火灾危险性分类参考依据能否沿用新版《危险货物品名表》?

首先《建规》的五类标准是从前苏联继承过来的,甲乙丙丁戊五类,这个可以简单概括,甲类和乙类是易燃易爆(包括含有助燃)的物品;丙类是可燃;丁类是难燃;戊类是不燃烧物品。我们的研究,主要针对火灾危险性比较高的,也是大家关注度比较高的,甲乙类的火灾危险性进行研究。

首先是危险货物的定义(是具有爆炸、燃烧、助燃、毒害、感染、腐蚀、放射性、环境危害性等性质)。作为物理危险性中跟火灾危险性有关的,《危险货物标准》只有5类,第1~5类。同时,每一类里面的项别也比较少,就图上和表上这么几个内容。

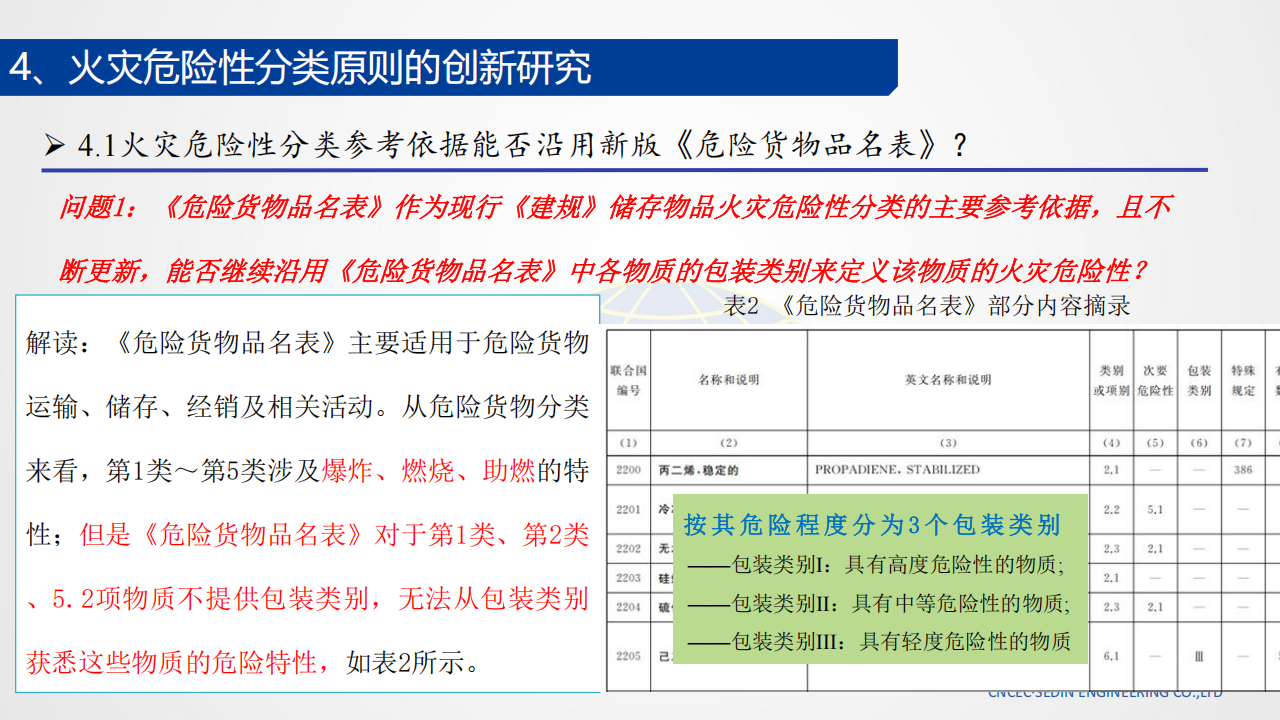

第二是《危险货物品名表》,主要适用于危险货物的运输、储存、经销(及相关活动)。从危险货物分类来看,第1类的物类是有爆炸特性。但是,《危险货物品名表》中提供的包装类别说的很清楚,对于第1类、第2类,包括第5.2项(过氧化物),都不提供包装类别。也就是,从包装类别上无法判断第一类、第二类、第5.2项物质,它具有什么样的危险等级?

除了第1类、第2类和第5.2项物质以外,其他类别的物质,因为包装类别还需要考虑第6类到第9类,包括毒性、腐蚀性这些因素。所以,仅仅从包装类别的I、II、III级来划分危火灾危险性是不科学的。比如,浓度小于65%的硝酸,主要是腐蚀性,次要危险性就没有氧化性,包装类别是2类,它和大于65%的硝酸,是一个类别。但是,实际上大于65%的硝酸,是氧化性液体类别3的一个鉴定参考物质。所以,这两个都是2类包装,那么无法判断谁更高一些,低一些。

根据上述分析,我们就知道,《危险货物品名表》,首先是对应的危险类别过于简单,它只有5大类别和项别,没有细分每个项别下面的危险等级。第二是包装类别,反映的是综合危险程度,很多物质不能科学反映其火灾危险性。另外,我们知道,它主要是为了运输(管理)来准备的,所以《危险货物品名表》是不能够独立担当这个分类体系的任务的。

2、建立与GB30000化学品分类标准对应的火灾危险性分类新体系

下面讲GB30000。危险化学品的定义,是具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质【应非注释:对照危险货物的定义,没有提到感染、放射性、环境危害性】。那么,常见的火灾危险性为甲乙类的物品,除了少量的天然物质,比如石油天然气以外,大部分都属于人工制造的化学品,都是危险化学品。

《危险化学品名录》目前是2015版,它主要依据的是GB30000标准的2013版,其中反映物质爆炸、燃烧、助燃等与火灾危险性相关的标准总共有16部。

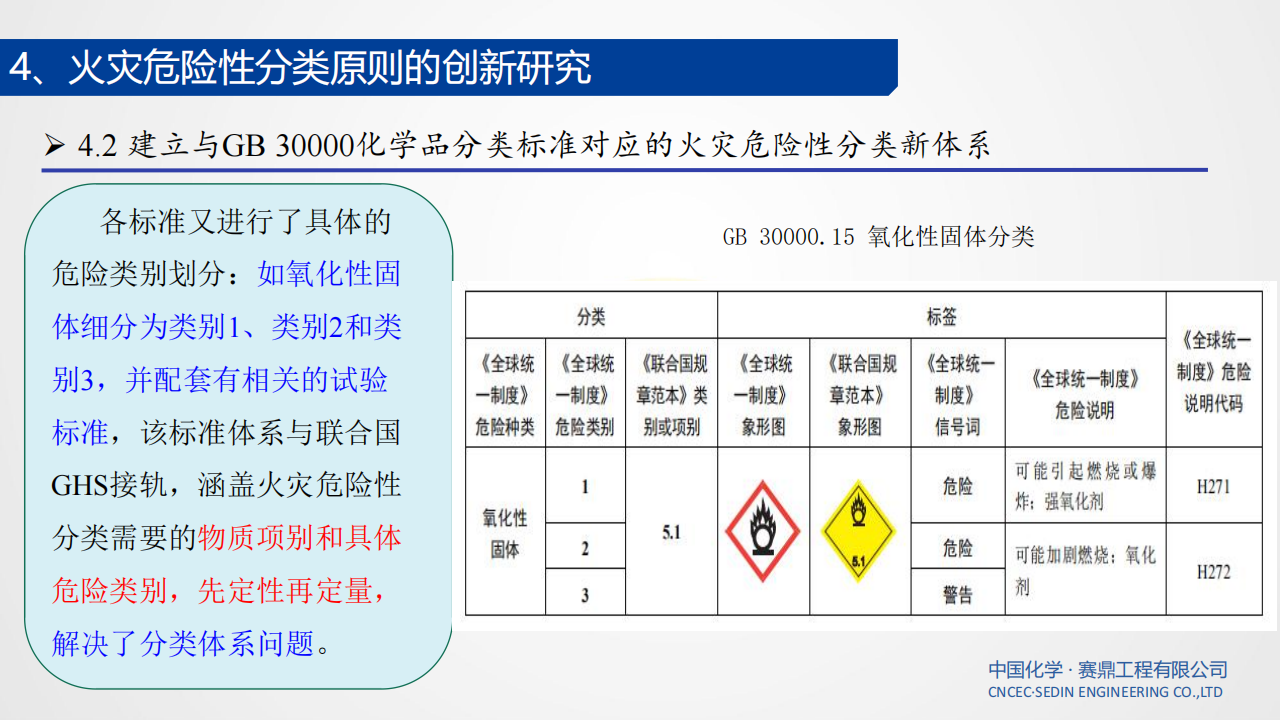

其中各个标准又对具体的危险类别进行了划分,比如,氧化性固体在GB30000.15里面,分为氧化性固体类别1、2、3,其中类别1的说明是可能引起燃烧或爆炸,关键词是强氧化剂类别。类别2和类别3是一类,就是可能加剧燃烧或者爆炸,是氧化剂。同时,执行表格里面也能看出来1是一个体系,2和3是一个体系,只不过3更弱一些。GB30000和联合国GHS是完全接轨的,它可以涵盖火灾危险性分类需要的一个物质是什么大的类别。再到每种物质的具体危险类别,先定性再定量,解决了分类体系的问题。

3、《危险化学品分类信息表》作为火灾危险性分类的主要参考依据

2015年,应急管理部同时配套发布了《危险化学品分类信息表》。工信部把它向联合国GHS委员会报备,作为中国实施版的GHS。表中对已知危险化学品,按照联合国的GHS进行了详细的分类,给出了每种物质具体的危险性类别。《危险化学品分类信息表》,比如,易燃液体有类别1、2、3,氧化性固体也有,爆炸物也有性,比较具体。下面我们从3种物质来进行分析。

下面我们从3种物质来进行分析。

(1)易燃液体分类

在GB30000.7里面,易燃液体的定义是指闪点不大于93℃的液体,同时将易燃液体划分为类别1、2、3、4。类别1、2,是闪点小于23℃的;类别3是23℃~60℃之间,类别4是60℃~93℃之间。虽然书面上叫不大于93℃的液体,但是实际上在危险化学品这个分类标签要素上,第4类大于60℃的说明是可燃液体,即类别4实际上是可燃液体,它的火灾危险性,按照现在的《建规》划分为丙类是一致的,和现行《建规》划分基准没有实质性的抵触。

现行《建规》《石化规》《石油库规》等防火规范,包括《石油天然气规范》,都沿用前苏联的H102-54标准,把28℃闪点基准作为划分甲乙类易燃液体危险性的重要依据。当年的《建规》是参考汽油、柴油、煤油的闪点为基准,就是28℃、60℃这么个关键点。实际上,常见的液体的闪点大部分都是23℃以下,在23℃~28℃之间的液体非常少。我们找了一下GB50058的附录里面,总共只有5种(丙醇23℃、二丁醚25℃、醋酸戊醋25℃、硝基乙烷28℃,氨苯28℃)。

采用23℃基准,首先没有改变原来《建规》里汽油、柴油、煤油闪点的划分基准。同时现在的《危险化物品分类信息表》《危险货物品名表》关于易燃液体的分类实验方法,都是和GHS接轨,都是采用23℃基准。所以,我们推荐采用与GHS接轨的23℃基准。那么,23℃以下是甲类。

(2)易燃气体分类

下面讲一下易燃气体。按照GB30000.3,易燃气体分为2类,第1类是爆炸下限小于13%或者是更少的时候。第2类不说爆炸下限,以爆炸范围是否超过12%。类别2就是指类别1之外的气体。

氨是一个例外,因为氨的爆炸下限虽然高,但是氨的爆炸范围是超过12%。但是规范里面,因为氨实际上不易点燃,所以把它定为乙类。

联合国最新的GHS版,把1类分为1A和1B。还有一些细分,但是本质的分界条件没有变。现行《建规》包括其他的防火规范都是延续苏联的54标准,采用10%爆炸下限。对划分甲乙类气体的划分基准,目前能查到的在10%~13%的,常见的易燃气体里面只有一氧化碳,爆炸下限12.5%,爆炸范围很宽(爆炸上限74%)。而且一氧化碳与氨气不同,本身就是易燃的,应该划分为甲类。

(3)氧化性液体(和氧化性固体)分类

下面再讲一下,氧化性液体分类(GB30000.14),和氧化性固体(GB30000.15)是一样的,都是分为类别1、2、3,其中类别1是强氧化剂类别,类别2是氧化剂。

(氧化性)固体也是这个样子。从上面两个表里面,我们可以知道,类别1是可能引起燃烧甚至爆炸,是强氧化剂类别。类别2和3是可能加剧燃烧,是氧化剂,也就是除了强氧化剂之外的氧化剂。按照《建规》关于氧化剂的火灾危险性分类原则,就是氧化性类别1的应该分为甲类第5项;类别2和3的划分为乙类第3项。

经过上面的分析可以得知,在现行《建规》火灾危险性分类的基本构架不变的情况下,以GB30000系列标准作为主要参考体系,具体物质结合《危险化学品分类信息表》《危险货物品名表》等标准,可以修订储存物品的火灾物品分类原则及物质举例。

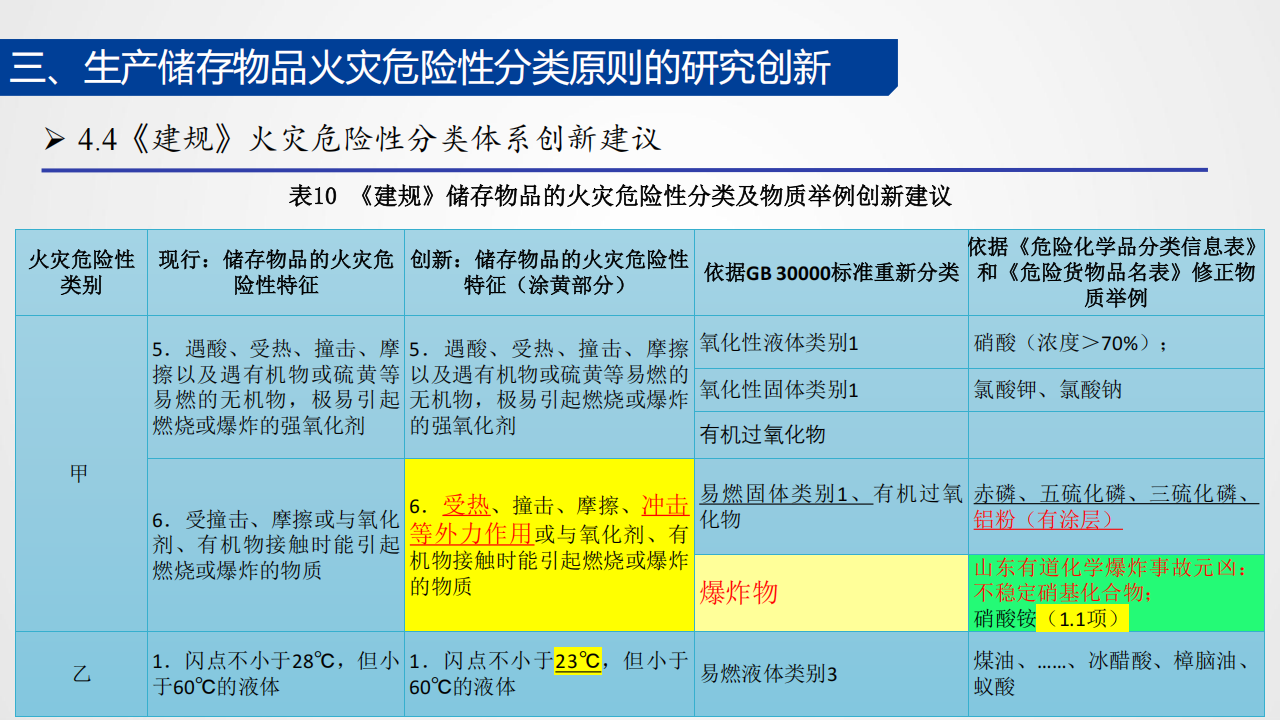

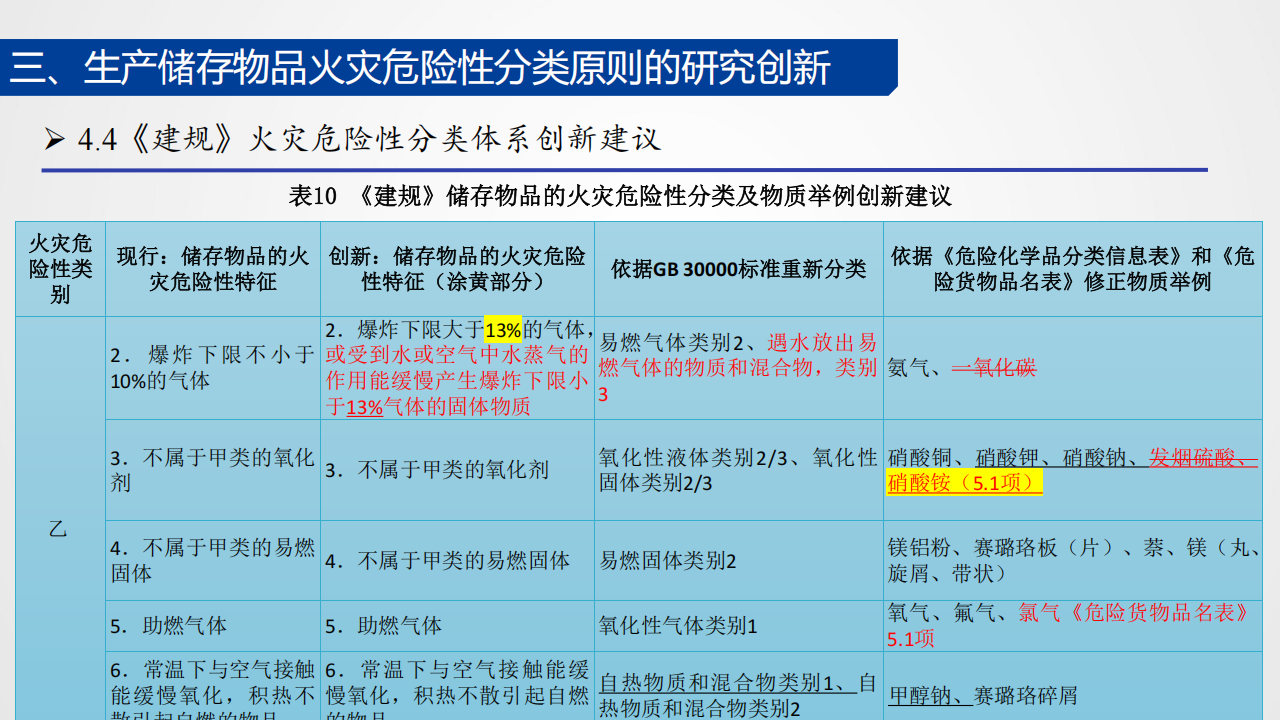

(4)《建规》火灾危险性分类体系创新建议

我们初步拟了一个方案,前面2列还是《建规》的原文,第3列是我们重新研究储存物品的火灾危险性特征,涂红部分是有修改的。比如,液体从28℃改为23℃;气体(依据爆炸下限),从10%改为13%。第4列里面,根据GB30000标准里面的类别,重新把它填进去。比如,闪点的液体就是易燃液体的类别1、2,都是闪点小于23℃的。对于气体就是易燃气体的类别1,当然这里面还包括遇水放出易燃气体的物质和混合物类别1和类别2。

《建规》里面还有一项很重要的物质,是受撞击、摩擦或者与氧化剂、有机物接触,能引起燃烧或者爆炸的物质。但是在《建规》的条文说明里面,举例只有赤磷这种与氧化剂有反应的物质。就是在《建规》现在的表格里面,看不出爆炸物应该划分在哪一类里面?修改甲类第6项,加上“受热、受冲击力”等外力作用时……补充进《建规》。不刻意研究这个东西。在工业生产中,不可避免要产生或者使用一些物质,危险特性属于爆炸物。

那么乙类里面我们就不再讲了。

(5)参考依据为什么不能全盘照搬照抄《危险化学品分类信息表》?

为啥参考依据不能照搬《危险化学品分类信息表》呢?因为《危险化学品分类信息表》是应急管理部制定的,主要用于管理的要求。比如,带结晶水的氧化性物质和不带结晶水的纯物质,没有区别对待,它认为都是一样的。但是《危险货物品名表》不一样,它有400余条的特殊说明,比如六水硝酸镁,还有带结晶水的硝酸钙盐都豁免了(不属于危险物质)。我们也做了权威机构的检测,有带结晶水的硝酸盐化合物和不带结晶水的硝酸盐纯物质,氧化性能迥然不同。好多人关注这个事情,比如黄占华先生专门发表了四水硝酸钙的监管措施(应该豁免为非危险物质)。

另外,关于硝酸铵(有机物含量<0.2%),在《危险化学品分类信息表》里面直接说了是氧化性固体类别3。大家都知道,氧化性固体类别3属于氧化性比较弱的。既然是氧化性比较弱的,为什么要划分为甲类呢?这显然出现了矛盾。因为它省略了一个关键信息,就是《危险货物品名表》中有特殊规定,如果这种硝酸铵经过鉴定,对于联合国试验系列2不敏感,就不属于爆炸物。也就是纯品硝酸铵只有排除了不属于爆炸物,联合国不敏感试验系列2是用来测试爆炸物的。也就是,只有排除了不是爆炸物,你才能判定它属于氧化性物质。而不是简单的说,硝酸铵(有机物含量<0.2%),就是氧化性物质类别3。

同时,液氯(包括氯气),也必须参考《危险货物品名表》才能划分为乙类。所以,《危险化品分类信息表》和《危险货物品名表》,这两个标准要交叉论证。不能单纯的依靠《危险化学品分类信息表》。而且,《危险货物品名表》和联合国的规章范本结合比较紧密,目前已经到23版,而《危险化学品分类信息表》是2015之后的事情。

五、新的火灾危险性分类体系实践探索

在这个过程中,我们也做了一些实践探索(因为《建规》现在毕竟没有修改)。

1、不同浓度硝酸的火灾危险性分类

我们这两年首先研究了硝酸,根据《危险化学品分类信息表》,发烟硝酸(水溶液浓度>70%),主要危险性是腐蚀性,次要危险性是氧化性,其类别是1类,属于强氧化剂。作为强氧化剂级别来讲,按照《建规》的定义,应该划分到甲类,而不是现在的乙类,需要提高要求。同理,作为浓度65%~70%的硝酸,属于氧化型类别3的氧化性液体。《建规》里面保留为乙类的,就指的是65%~70%的硝酸。

经过几年的努力,将我们的研究成果付诸于《酸碱罐区设计规范》(T/CPCIF0431-2025)。这本规范解决了硝酸的不同浓度,因为氧化性不同,火灾危险性类别应该区别对待的问题。

这是该规范的内容摘要。同时这本规范里,还解决了发烟硫酸的问题。按照过去的标准,发烟硫酸属于氧化性物质。按照新标准,发烟硫酸不是(新标准定性其为戊类)。同时还有氨水的问题(当水溶液浓度<35%时,定性其为戊类)。

今年,关于固体硝酸盐,我们又联合了山西省的一些企业,邀请了《建规》《石化规》,包括危险化学品相关规范的主要起草人,以及山西省住建厅消防处、消防站,山西省应急管理厅危化监管一处,山西省消防救援总队防火处等单位,还有省内各大化工设计院、安全评价单位、消防图审单位。我们共同研讨,按照现在《建规》火灾危险性分类的基本原则不变,就是“强氧化剂是甲类,氧化剂是乙类”的情况下,结合物质的氧化性类别,包括鉴定结果,来重新划分火灾危险性。经过讨论,共识是把氧化性类别是1类的物质,定为甲类,氧化性类别是2类和3类,定为乙类。对于带结晶水的硝酸盐,我们还需要进一步研究其火灾危险性分类。因为它不属于氧化性物质,但不一定把它划到丁类或者戊类,这个还有一些工作需要做。

另外,我们还研究了炭黑,现在《石化规》的条文说明中,碳黑的火灾危险性分类是乙类。实际上,我们组织了多家企业对碳黑产品,不管是颗粒还是粉末,都送到应急管理部化学品登记中心进行了检测。检测结果不属于易燃固体,也不属于自燃物质。既然排除了易燃易爆,就不应该划为甲乙类。我们建议把它调整为丙类。

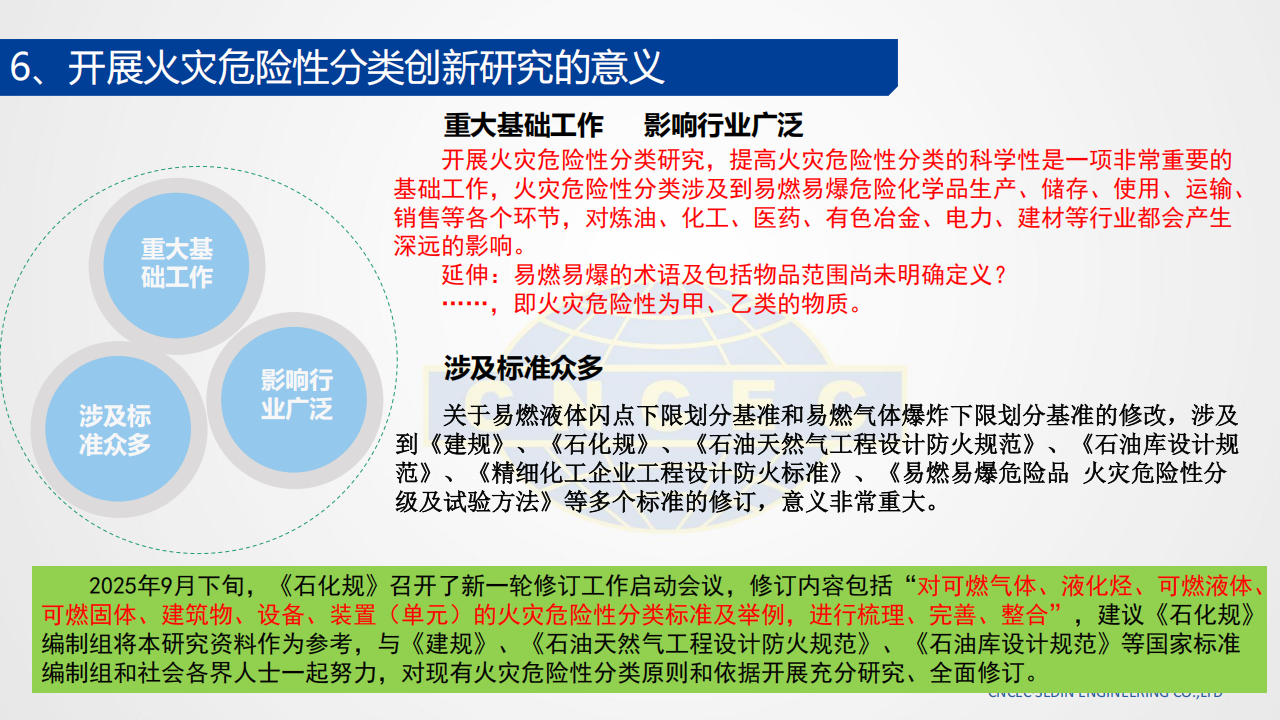

六、开展火灾危险性分类体系创新研究的意义

最后,是我们开展此项工作的意义。火灾危险性分类是一个重要的基础工作。提高分类的科学性涉及到各方面,包括我国的危险化学品的生产、储存、运输、销售,对炼油、化工、医药、有色金属冶金、电力、建材等各个行业都有深远的影响。

目前为止,不管是《消防法》还是《公路安全保护条例》里面,“易燃易爆”还没有一个固定的术语。通俗理解,大家都认为易燃易爆就是火灾危险性甲乙类的物质。通过对标准体系的梳理,对易燃易爆的术语,可以有一个更精确的定义。

同时,火灾危险性涉及的标准众多,除了《建规》外,还有《石化规》《石油天然气工程设计防火规范》《石油库设计规范》《精细化工企业工程设计标准》,我们把这些叫做五大防火规范。还有公安部门的《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法》。这些标准里面都有相关的内容(闪点、爆炸下限),牵一发动全身。

《石化规》9月下旬召开了新一轮修订启动工作。修订内容包括,对可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的火灾危险性分类及举例进行梳理,完善整合。所以,我们建议《石化规》把这次资料作为综合参考,和《建规》《石油天然气规范》《石油库规范》一起,把火灾类别整个重新梳理一下。

今天来参会的好多都是住建部的领导,还有原来公安部(现在应急管理部消防救援局)的领导,以及各个省里的消防领导和专家,还有一些设计院的。我来自原化工部设计院(现在叫工程公司)。我借用这个机会,给大家提供我们的研究成果,希望能通过大家共同的努力,在更高的层面推动这几大石化规范共同修订。

现在《建规》《石化规》《石油库规范》《天然气规范》都在报批稿的最后的批复过程中,如果各个标准编制组能够达成共识,统一划分基准,对于我国的防火标准与时俱进,走得更远,走向一带一路,我觉得有意义。

这次报告的指导人张耀泽,原山西省消防总队的建审处处长,是《农村防火规范》的主编,也是《建规》2014版和《煤化工工程设计防火标准》的主要审查人,他给了我很多帮助。同时在过程中,我们也跟李运才,原应急部危化品登记中心鉴别分类部主任,是国家危险品法律法规以及主要标准规范的编写人。另外我们还得到了原应急管理部天津研究所杜霞老师(的指导),她是2006版《建规》,包括《煤化工工程设计防火标准》与《石化规》的主要编写人。就是她发现了有问题,因此2006版《建规》修改了物质举例和条文说明里面的一些内容

最后,感谢大家,让我们一起告别老黄历,创建新体系。

来源:消防审验小趴菜

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/WBdSrkq_xB_L-YJ1MYELTg

消防知识、消防器材、消防技术、消防法规的学习交流中心 --消防百事通--一起来关注 www.fire114.cn