一份自律公约,一场微信群聊,竟可能引来千万罚单和最高法的终审判决!从黄金饰品到消防服务,再到水泥建材行业,反垄断的利剑高悬。当“行业指导”变成“价格操纵”,法律的边界清晰而严厉。

“大家不要价格竞争,我们统一报价!”

当这句话出现在行业协会组织的会议或微信群里时,警报已经拉响。这看似“抱团取暖”的行业自救,实则是《反垄断法》明令禁止的“价格垄断”,是悬在所有行业协会头顶的达摩克利斯之剑。

典型案例

近年来,多起天价罚单为行业协会的“价格自律”敲响了警钟。

1、上海黄金饰品行业协会案

2013年,上海黄金饰品行业协会组织老凤祥、老庙等五家金店,通过制定《价格自律细则》统一金价浮动范围,最终被国家发改委处以总计超千万的罚款。店员口中“协会制定的指导价”,成了最直接的垄断证据。

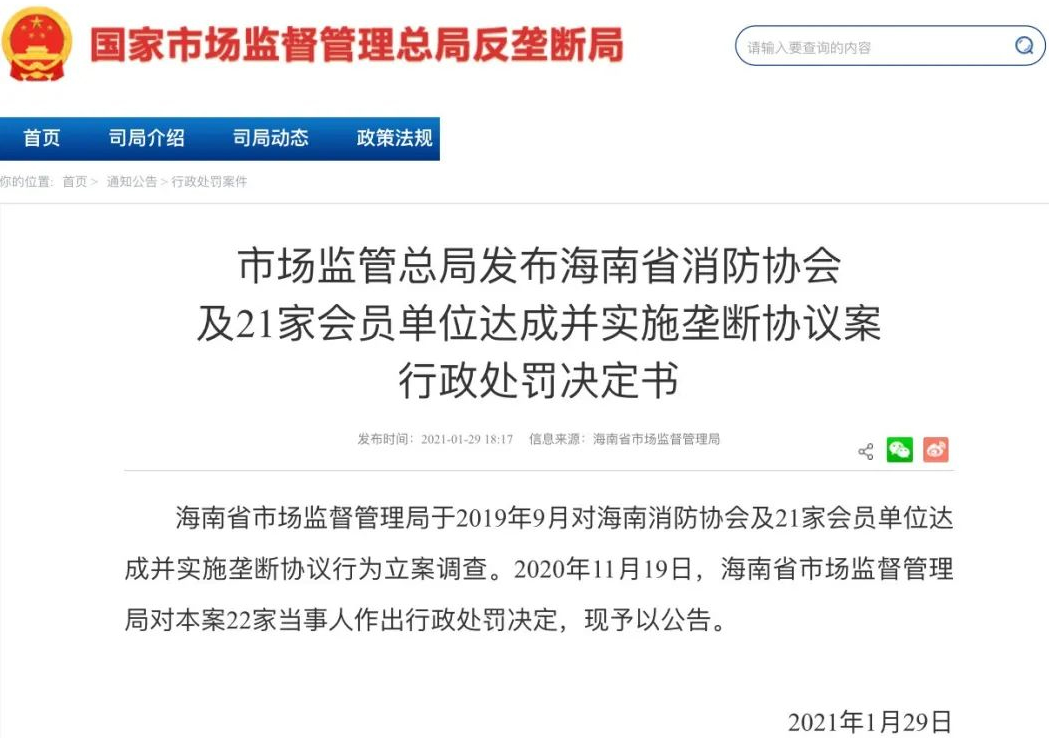

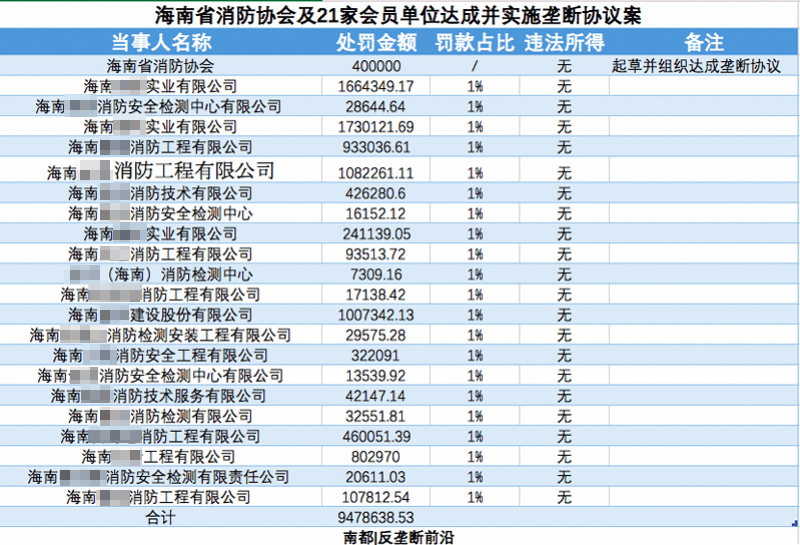

2、海南省消防协会案

2023年,海南省消防协会组织21家会员单位达成《最低自律价决议》,被海南省市场监督管理局处以近948万元的罚没款。法院明确指出,约定最低价与固定价格无异。

3、水泥协会案

2019年,某水泥协会因涉嫌组织本行业企业统一上调水泥价格,被省市场监督管理局处以50万元罚款。该协会不服,先后申请行政复议、提起行政诉讼,均未获支持,最终一路上诉至最高人民法院。

这起案件的核心,在于协会的行为方式,通过组建微信群、组织聚会及行业会议,多次推动13家水泥企业交流价格信息,达成“不要价格竞争、采取保价措施”的共识,并协调企业统一实施涨价。

这些案例,无一不揭示了“行业指导价”背后的法律风险。为所有行业协会的行为划定了不可逾越的最终边界。

定性“主导性作用”

最高法审理认为,水泥协会主动谋划、组织、协调并推动企业达成和实施垄断协议,对价格垄断行为起到了“主导性作用”,其行为明显违法。

明确“组织行为”的范畴

进一步明确,行业协会通过“组建、召集、领导、策划、操纵、指挥、发起”等行为,对垄断协议达成或者实施起到决定性或主导作用的,就应认定为《反垄断法》所禁止的“组织本行业经营者从事垄断行为”。

肯定“过罚相当”原则

法院认为,罚款金额在法定幅度内,与违法情节和社会危害程度相符,符合过罚相当原则,故终审判决驳回上诉,维持原判。

这意味着,无论是正式文件,还是微信群、饭局,只要协会在其中起到了策划、指挥、协调的作用,就构成了违法的组织行为!这些典型判例“对于正确划定行业协会行为边界,规范行业协会依法开展行业指导和服务具有积极意义。”

法律红线是谁都不能碰的“高压线”结合最高法的判例,法律的红线变得前所未有的清晰:

行业协会

《反垄断法》第十六条:行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为。最高法诠释:“组织”包括组建微信群、召集会议、领导策划、指挥协调等一切起主导作用的行为。

经营者(企业)

《反垄断法》第十三条:禁止具有竞争关系的经营者达成“固定或者变更商品价格”的垄断协议。

简单来说,任何形式的“价格同盟”,无论以何种名义、通过何种渠道达成,都是法律严厉打击的对象。

行业协会如何正确“自律”?

行业协会的本意是好的,但必须在法律的框架内行事。那么,如何才能既发挥自律作用,又不触碰红线?

以下几点建议,值得所有协会深思:

1.转向“质量”竞争,而非“价格”行业协会可以牵头制定行业服务标准、技术规范和质量认证体系,引导企业从“拼价格”转向“拼服务”、“拼质量”、“拼创新”,这才是提升行业竞争力的正道。

2.倡导“价格透明”,而非“价格统一”鼓励会员单位明码标价,清晰公示服务项目、内容和收费标准,让消费者享有充分的知情权和选择权。透明不等于统一,竞争依然存在。

3.加强“法律培训”,提升合规意识定期组织《反垄断法》、《价格法》等法律法规培训,将最高法的判例作为教材,让会员单位明白什么能做,什么绝对不能做。

4.做好“桥梁纽带”,反映行业诉求协会的真正价值在于代表行业,向政府部门反映合理的政策诉求,维护行业的合法权益,而不是在内部搞“小圈子”。

写在最后

从上海到海南,从黄金、消防到水泥建材,反垄断的红线不可逾越。最高人民法院的终审判决,已经为全国所有行业协会划定了清晰的行为边界。

市场竞争的本质是优胜劣汰,而非通过协议维持虚假的“和谐”与“繁荣”。任何试图绕开市场规律、用“自律”之名行“垄断”之实的行为,在法律上都将寸步难行。

行业自律的边界是法律,不是价格——恪守法律,拥抱竞争,才是所有行业协会行稳致远的唯一正道。

注:本文封面配图及正文部分内容由AI生成

消防知识、消防器材、消防技术、消防法规的学习交流中心 --消防百事通--一起来关注 www.fire114.cn